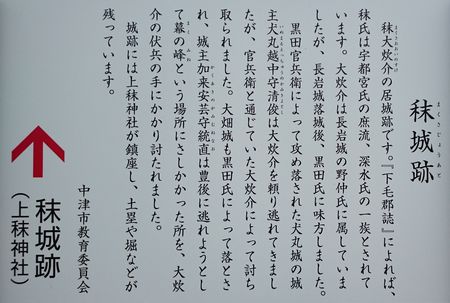

| 中津市 秣城跡  |

|

|

|

|

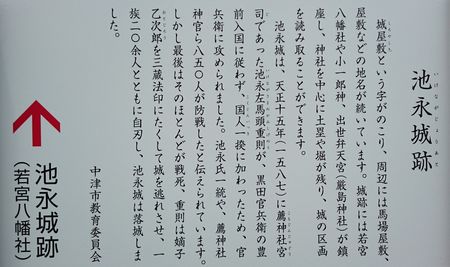

中津市 池永城跡  |

|

|

|

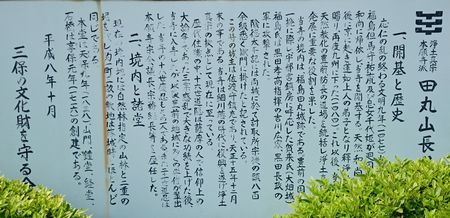

中津市 犬丸城跡  |

|

|

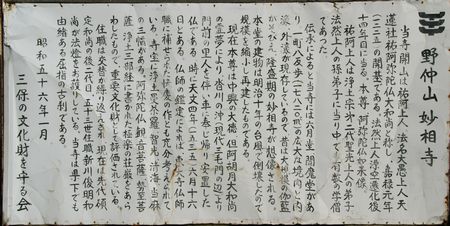

| 大分県中津市 妙相寺城跡  |

|

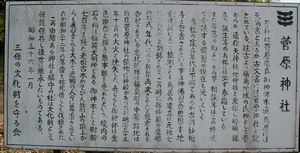

妙相寺の隣にある菅原神社 堀の跡らしきものが前の通りに見えます。 |

|

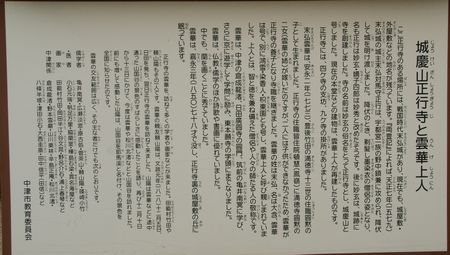

| 大分県中津市 末広城跡(正行寺)  |

正行寺のあるこの場所には、戦国時代末広城があり、現在でも、城屋敷、外屋敷などの地名が残っています。「両豊記」によれば、天正七年(1579)末広城の城主末広対馬守正行は、宇都宮一族の野中鎮兼に攻められ、降伏して城を明け渡しました。 |

|

大分県中津市 中尾城跡 わずかに残る土塁の上に碑があります。 集落の北には堀の跡と思われる場所が続いています。 |

|

|

|

|

|

赤枠の南台の画像のみです |

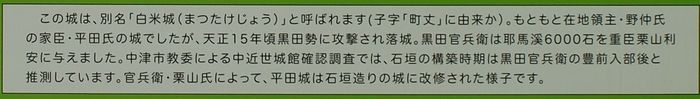

建久年間(1190~1197)長岩城主野仲重房が築城したもので、野仲氏代々の抱城として、一族又は重臣を城主におき山国川域の備えにあてていた。

戦国時代は、平田掃部介の居城であった。天正十六年(1588)黒田長政は、豊臣秀吉の命により豊前の諸城を落とし長岩城に迫った。その時この城も攻められたが、主力は長岩城に終結していたので大きな戦とはならなかった。

長政は長岩城攻めに戦功のあった栗山備後利安(大膳の父)の居城として与え、野仲氏の再挙に備えた。この城下は、田が広く米の生産に恵まれているので白米城(まったけ)と云われ、平田城とは最近の呼称である。黒田騒動で福岡藩52万石を支えた筆頭家老栗山大膳利章が生まれ育った城として有名で、大膳は天正十九年(1591)この城で生まれ、慶長五年(1600)10才の時、主君黒田長政のお国替えにより父利安につれられ福岡城へ移ったという。城跡は小高く、城の遺構は栗山氏時代の石垣などがある。

~パンフレットより~

|

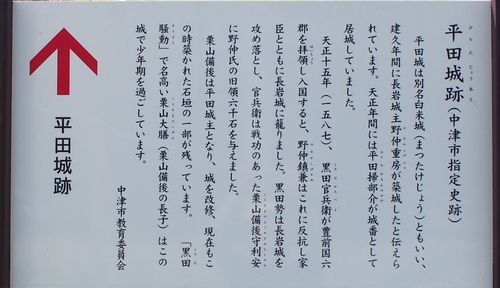

平田城跡 |

|

黒田時代の石垣  南台にある碑 |