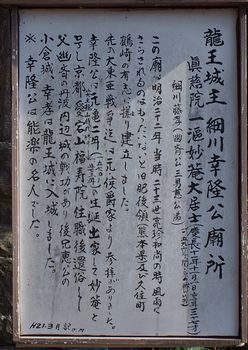

| 宇佐市安心院町 龍王城(神楽岳城・臥牛城)跡 正安年中(十四世紀初頭)に宇佐大宮司安心院公泰により築城された連郭式山城です。 中世には、豊前国と豊後国の境にあるためこの地域での中核的な城とあいての機能を果たし、地頭安心院氏を中心とした抱城でした。 近世になると、細川氏が入部し龍王城を再普請し、準城下町に町並みも含め整備しています。その後、元和元年(1615)の一国一城令で破却され、寛永十六年(1639)に城主松平重直が高田城に移り、廃城となりました。町並みは、今もその面影を残しています 安心院千代松丸の墓   |

竜王山中腹の海神社まで車で来れます。  駐車場から山頂まで階段があります。当時のままの階段かはわかりません。 |

武家屋敷跡と思われる石垣 |

妙庵寺 |

龍王城主 細川幸隆公廟所 この廟は明治二十二年当時二十三世亮珍和尚の時 風雨にさらされるのはもったいないと旧肥後藩領及び久住町 鶴崎の有志により建立しました。 |

|

|

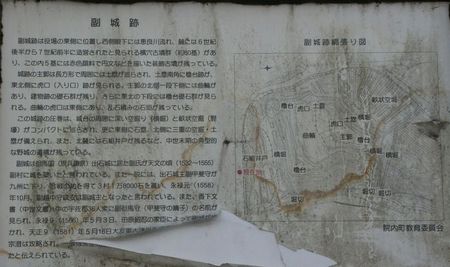

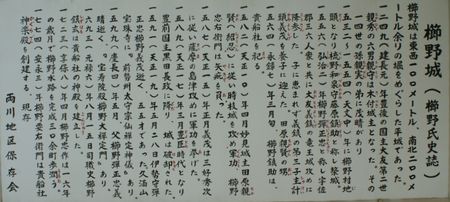

宇佐市院内町 櫛野城跡 櫛野橋のそばに碑、案内板あり |

|

|

大分県宇佐市 宮熊城跡(城八幡宮) 見た感じ城跡と思わせるものは見えませんでした。  |

|